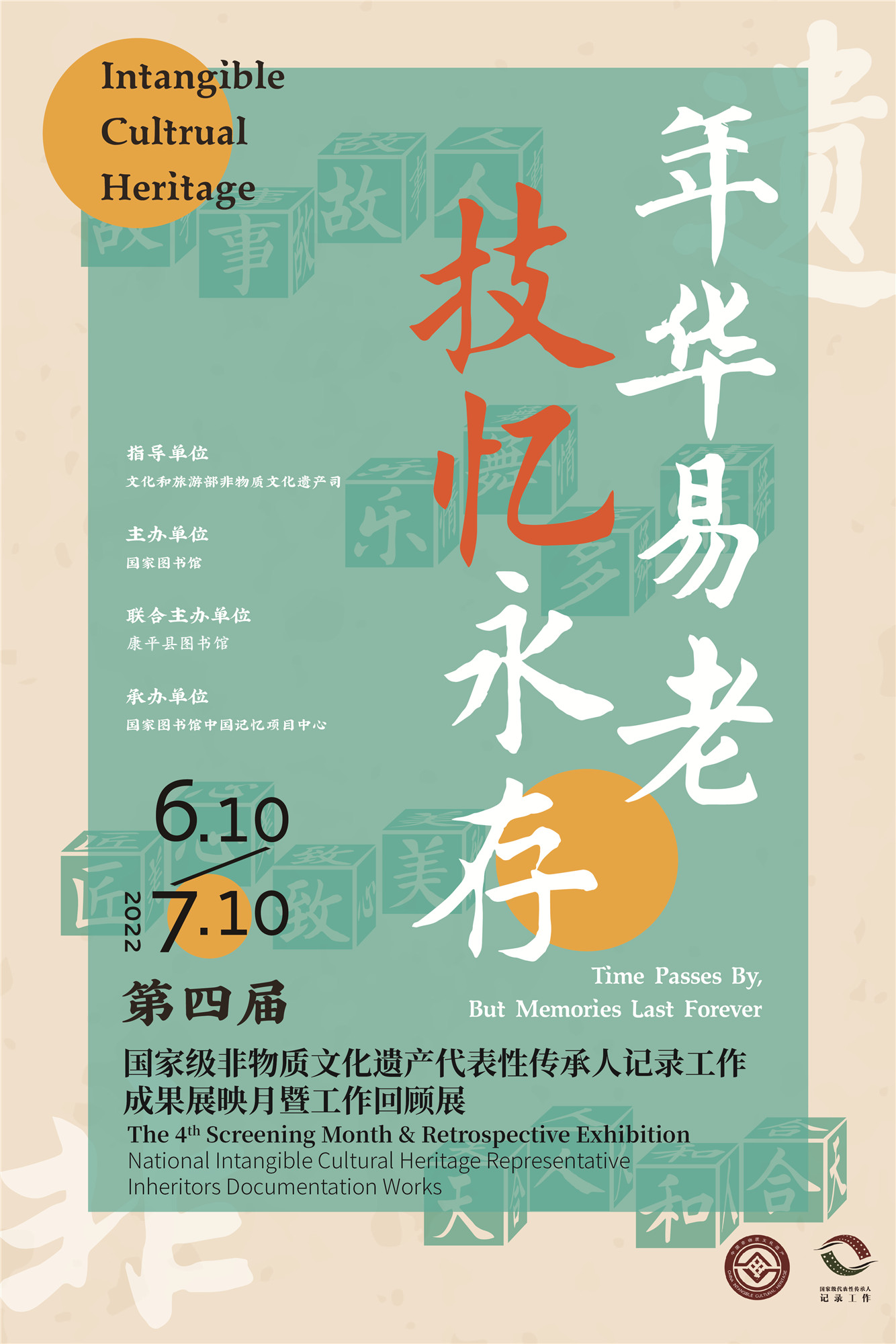

【展览】文化和自然遗产日——辽宁省非物质文化遗产代表性传承人

发布时间:2022-6-11 | 作者:康平县图书馆

文化遗产是我们祖先智慧的结晶

反映了人类发展的进程

体现了中华民族的生命力和创造力

2022年6月11日

是我国第17个文化和自然遗产日

主题是“文物保护 时代共进 人民共享”。

为了营造保护文化遗产的良好氛围

提高人民群众对文化遗产保护重要性的认识

动员全社会共同参与

关注和保护文化遗产

增强全社会的文化遗产保护意识

此次康平县图书馆从

115位非物质文化遗产代表性传承人中选出5位

辽宁省的非物质文化遗产传承人

进行展览

一、刘则亭—古渔雁民间故事—辽宁

刘则亭,1944年出生,男,汉族,辽宁盘锦人,国家级非物质文化遗产代表性项目古渔雁民间故事代表性传承人。“古渔雁”民间故事是对“古渔雁”群落生产生活、习俗传统、文化信仰等的全方位反映,具有重要的历史和文化价值。刘则亭是“古渔雁”后代,从小就在祖父、外祖父、父亲、母亲及老一代打渔人那里听取了大量关于“古渔雁”的民间传说故事,并从1970年开始有意识地进行收集、整理与记录,先后出版了《渔家的传说》等书籍。他至今已能讲述1200多则“古渔雁”民间故事,语言生动质朴,并穿插一些渔歌、号子,以增强故事的表现力。他还注重收集船锚、海碗等实物,使“古渔雁”民间故事有可依托的物质载体,并以此为基础,成立了辽河口“古渔雁”文化遗产博物馆。

扫描上方二维码观看视频

二、刘景春—皮影戏(凌源皮影戏)—辽宁

刘景春,1952年出生,男,汉族,辽宁凌源人,国家级非物质文化遗产代表性项目皮影戏(凌源皮影戏)代表性传承人。凌源皮影属中国北方皮影戏的一个重要支脉,相传已有300多年的历史。在传承与发展的过程中,形成了鲜明的艺术风格和独特的艺术魅力——影人雕镂玲珑剔透,操纵表演惟妙惟肖,掐嗓演唱独具特色。刘景春自幼对二胡、三弦、四弦等民族乐器感兴趣,曾向唐山皮影戏团的著名琴师学习四弦演奏技艺,1980年任凌源县皮影戏团团长兼四弦琴师。1998年,他组建了景春皮影团,并培养了女儿、孙子等皮影继承人,为凌源的皮影艺术做出了突出贡献。

扫描上方二维码观看视频

三、宋国超—皮影戏(复州皮影戏)—辽宁

宋国超,1950年出生,男,汉族,辽宁大连人,国家级非物质文化遗产代表性项目皮影戏(复州皮影戏)代表性传承人。皮影戏是一种用兽皮或纸板剪制形象并借灯光照射所剪形象而表演故事的戏曲形式,流行范围极为广泛,几乎遍及全国各省区,并因各地所演的声腔不同而形成多种多样的皮影戏。复州皮影戏是在明朝万历年间(1573—1620)由陕西来东北戍边的士兵传入,距今已有400余年的历史。复州皮影戏在传播文化知识,传承当地民间传说、风土人情、人物掌故等方面,起到了重要的作用。宋国超从1960年开始跟随父亲宋喜云学习复州皮影戏艺术,12岁随影班登台演出,1976年开始主持“义和班”工作。他精通复州皮影戏的编剧、导演、操影、刻影、司鼓、演唱等技艺,除组织皮影班深入农民群众中演出外,还培养了陈雪月、吴亚南、邓淑华等一批新的传人。

扫描上方二维码观看视频

四、汪秀霞—剪纸(医巫闾山满族剪纸)—辽宁

汪秀霞,1947年出生,女,满族,辽宁锦州人,国家级非物质文化遗产代表性项目剪纸(医巫闾山满族剪纸)代表性传承人。医巫闾山满族剪纸有300多年的历史,其图案内容充满了萨满文化的自然神、始祖神、生殖神等神灵崇拜色彩。医巫闾山满族剪纸突破了对称的剪纸手法,造型以博大恢弘的气度和朴拙古茂的神韵取胜,表现了独特的地域、民族审美取向。汪秀霞出生在一个满族文化积淀深厚的村庄,从4岁起就跟随母亲学习剪纸,也经常听村民讲满族民间神祇崇拜的故事,深受满族自然神祖先崇拜习俗的熏陶。汪秀霞剪纸的最大特色是表现满族原始信仰,其代表作品有《柳树妈妈》《九乳妈妈》《山神》《生命树》等。

扫描上方二维码观看视频

五、赵志国—剪纸(医巫闾山满族剪纸)—辽宁

赵志国,1956年出生,男,汉族,辽宁锦州人,国家级非物质文化遗产代表性项目剪纸(医巫闾山满族剪纸)代表性传承人。医巫闾山地区满族人的原始崇拜活动中往往要制造图腾形象,或用树皮、兽皮剪刻诸神形象,或用木材雕刻神偶的形象等等,这种仪式造像活动历年相沿成习,最后发展成为一种剪纸艺术。数百年来,这种满族民间剪纸艺术在医巫闾山地区的北镇市、凌海市、义县等地流传,世代相承。赵志国的剪纸有很强的写实性,取材于家乡凌海海边生活场景,豪放大方,诙谐风趣,朴实自然,刻多于剪,黑白处理得体,不过分追求细节,重在传神。代表作品有《古代武士》《老鼠偷蛋》《腊月里》等。

扫描上方二维码观看视频

- 上一篇: “喜迎二十大 奋进新征程”百姓摄影展征集活动开始啦!

- 下一篇: 县文体旅中心召开安全生产工作会议