【展览】年华易老 技·忆永存 第四届国家级非物质文化遗产代表性传承人记录工作成果展映月暨工作回顾展(一)

发布时间:2022-6-16 | 作者:康平县图书馆

邓虹—花鼓灯(凤台花鼓灯)—安徽

邓虹,1943年出生,女,汉族,安徽怀远人,国家级非物质文化遗产代表性项目花鼓灯(凤台花鼓灯)代表性传承人。花鼓灯是汉民族中集舞蹈、灯歌和锣鼓音乐、情节性的双(三)人舞和情绪性集体舞完美结合于一体的民间舞种。凤台花鼓灯流行于淮河流域,主要分布在凤台及周边地区,主要由舞蹈、灯歌、锣鼓演奏和后场小戏组成。邓虹师承于著名花鼓灯老艺人陈敬芝(艺名:一条线),其表演技艺还深受李兆业(艺名:小猫春)的影响。邓虹表演的“兰花”与舞伴张士根表演的“鼓架子”合作共舞50年,二人合作编导表演的《小花场》在1986年全国民间舞蹈比赛中荣获创作、表演三等奖、安徽省二等奖,独舞《人欢鱼跃》获表演三等奖,《代代花》获安徽省第二届花鼓灯会表演一等奖。

扫描上方二维码观看视频

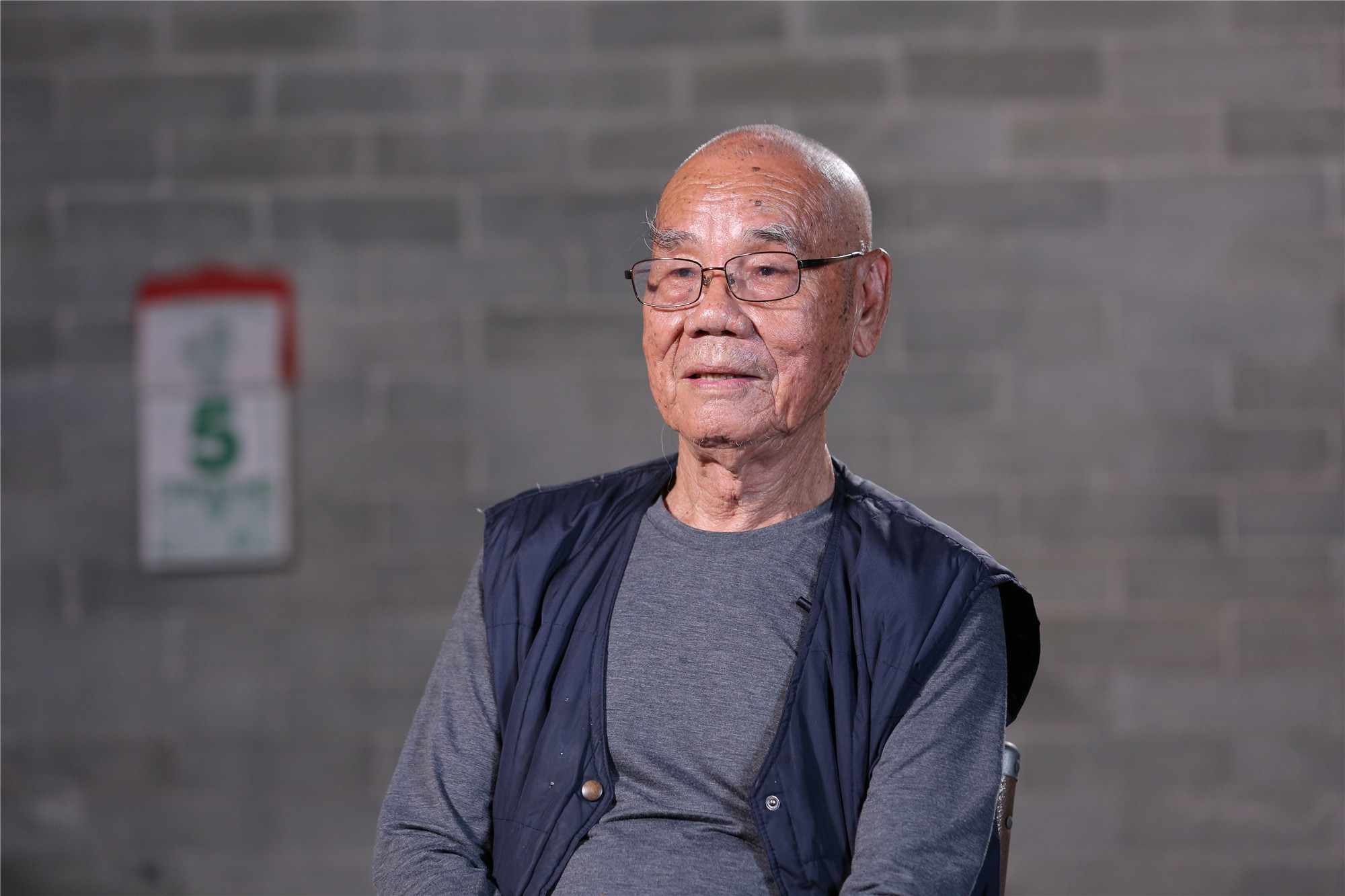

谷化民—徽剧—安徽

谷化民,1945年出生,男,汉族,安徽休宁人,国家级非物质文化遗产代表性项目徽剧代表性传承人。徽剧是一种重要的地方戏曲声腔,主要流行于安徽省境内和江西省婺源县一带。明末清初,乱弹声腔传入安徽,与地方声腔及民间音乐结合,形成拨子。乾隆年间,拨子与吹腔逐渐融合,形成二簧腔。二簧腔又与湖北西皮形成皮簧合奏,奠定了徽剧的基础。徽剧不仅孕育了京剧,中国南北几十个地方戏曲剧种都同它有着密不可分的血缘关系。谷化民1957年进入安徽省徽剧团,得到程发全、程友芳、林天赐、史双奎、方永林的真传,及京剧大师李洪春、侯喜瑞的亲身授传。在50多年的艺术生涯中,他塑造出一个个生动的角色,也是剧院唯一一位年过七十仍坚持上台演出的演员。

扫描上方二维码观看视频

甘而可—漆器髹饰技艺(徽州漆器髹饰技艺)—安徽

甘而可,1955年出生,男,汉族,安徽屯溪人,国家级非物质文化遗产代表性项目漆器髹饰技艺(徽州漆器髹饰技艺)代表性传承人。徽州漆器制作技艺源远流长,其中的螺钿漆器至宋代已相当成熟。明清两代,漆器工艺空前发展,雕漆、漆画、金漆、雕填、戗金、螺钿、百宝镶嵌等工艺争奇斗艳,蔚为大观。明代徽州漆工黄成总结漆器制作经验,著成《髹饰录》一书,这是中国古代唯一流传至今的漆工专著。甘而可早年学习木工,同时学习绘画、雕刻。1979年进屯溪漆器工艺厂,师从汪福林、俞金海学习漆艺。1999年至今,专门从事传统徽派漆艺的开发研制。甘而可的漆器作品,原料与工艺恪守天然大漆制作的古法原则,将徽漆特色的菠萝漆、推光漆、漆砂砚及精细漆面纹饰推向新高度。

扫描上方二维码观看视频

李济仁—中医诊法(张一帖内科疗法)—安徽

李济仁,1931年出生,男,汉族,安徽歙县人,国家级非物质文化遗产代表性项目中医诊法(张一帖内科疗法)代表性传承人,2021年逝世。“张一帖”自北宋名医张扩起,经张彦仁、张杲行医,代代相传,是新安医学家族传承链的典型代表之一。明嘉靖年间的张守仁医术高超,常一剂而起沉疴,民众称之为“张一帖”。从明朝嘉靖年间“张一帖”得名算起,代代为医,传承至今已有450多年的历史。1943年,李济仁拜深渡洪村名医汪润身为师,后随张根桂学习“张一帖”医术。他不断发展“张一帖”, 主张辨症与辨病相结合,并系统提出“痹痿统一论”的观点。他还主持编写了《新安名医考》《大医精要——新安医学研究》《济仁医录》等著作,并入选“全国首批500名老中医”,荣获国医大师等诸多称号。

扫描上方二维码观看视频

牛玉亮—口技—北京

牛玉亮,1938年出生,男,汉族,北京人,国家级非物质文化遗产代表性项目口技代表性传承人。口技属乔装类杂技项目,主要运用人体的口、齿、唇、舌、喉等部位,用复杂的发声方法,模仿风雨雷电、动物鸣叫、乐器等自然界和生活中的各种声音。该项目历史悠久,起源可追溯至上古时期人们为了狩猎而进行的声音模仿。旧时口技在屏障后表演,称“隔壁戏”,清末由幕后走向舞台。牛玉亮自幼酷爱口技艺术,1956年拜上海杂技团口技表演艺术家周志成先生为师,并深得师叔孙泰的培养。1960年进入北京杂技团,后进入中国杂技团,担任口技演员,直至退休。从艺以来,牛玉亮先后到50多个国家演出100余次,撰写出版新中国历史上的第一本口技专著《中国口技》。

扫描上方二维码观看视频

郎志丽—面人(北京面人郎)—北京

郎志丽,1942年出生,女,满族,北京人,国家级非物质文化遗产代表性项目面人(北京面人郎)代表性传承人。面人也称“面塑”“江米人”,是以食用面粉、糯米粉为主要原料的一种传统塑作艺术。北京面人郎作品生动展现了老北京民俗和各行各业的情形,在北京面塑艺术中独树一帜。郎志丽为北京面人郎创始人郎绍安之女,1957年开始随父学习面塑。从艺60多年来,她继承父亲的技艺特点并加以创新,在微型面塑方面颇有建树,进一步发展了北京面人郎的面塑艺术。代表作品有《七仙女》《百子图》《八仙过海》《十二花神》《水浒一百单八将》等。

扫描上方二维码观看视频

雷雨霖—传统中医药文化(鹤年堂中医药养生文化)—北京

雷雨霖,1926年出生,男,汉族,河北三河人,国家级非物质文化遗产代表性项目传统中医药文化(鹤年堂中医药养生文化)代表性传承人,2020年逝世。鹤年堂创建于明嘉靖年间,是北京医药行业现存历史最悠久的老字号。作为中国传统医药的传承者和弘扬者,鹤年堂数百年来一直坚持“生身以养寿为先,养身以却病为急”的理念,形成了以“调元气,养太和”为内涵的中医药养生文化。鹤年堂特别重视膏方的使用,其老配本中载有膏方上百种,主要用于滋补、预防、调理以及慢性病的治疗。雷雨霖14岁入鹤年堂做学徒,先后在刀房、斗房、丸药房学习中药丸散膏丹的制作技艺,并在前柜抓药,熟知鹤年堂的历史传统和文化精髓,完整掌握鹤年堂的制药工艺及行规习俗。他是鹤年堂最后一任“丸药头”。

扫描上方二维码观看视频

金霭英—同仁堂中医药文化—北京

金霭英,1940年出生,女,满族,北京人,国家级非物质文化遗产代表性项目同仁堂中医药文化代表性传承人。同仁堂中医药文化拥有精湛的传统技艺、深刻的经营理念和丰富的文化内涵,形成了大量专有品牌。长达181年的供御药历史,使同仁堂具有多数中药企业无可比拟的独特性。金霭英对同仁堂的传统制药技艺、药学典籍和质量管理方法进行了深入学习和研究。她从近200年供奉清宫用药历史的研究中发掘和整理同仁堂中医药文化的历史渊源,为同仁堂中医药文化提出明确的定义。她收集了自1669年至1950年的同仁堂《配本》和《药目》等历史资料,整理完成传统配方,总结整理中药材特殊的炮制技术,编写《中药炮制方法》续补本,提出同仁堂传统配本的现实价值和保护同仁堂无形资产的方法,为同仁堂中医药文化的传承和发展做出了突出贡献。

扫描上方二维码观看视频

苏统谋—南音—福建

苏统谋,1939年出生,男,汉族,福建晋江人,国家级非物质文化遗产代表性项目南音代表性传承人。南音是集唱、奏于一体的表演艺术,是中国现存最古老的乐种之一。南音用泉州方言演唱,主要以琵琶、洞箫、二弦、三弦、拍板等乐器演奏,以“乂工六思一”5个汉字符号记写乐曲。其演唱形式、乐器形制、宫调旋律、曲目曲谱及记谱方式独特,为研究中国古代音乐提供了丰富的历史信息。苏统谋自幼随父亲苏宗家学习南音。他尤其擅长洞箫演奏及唱腔艺术,多次率团出访演出。他发起了每三年举办一次的南音大赛,聚集南音人才,促进技艺交流,至今已坚持了20多年,为南音艺术的传承和壮大做出了杰出的贡献。

扫描上方二维码观看视频

纪招治—歌仔戏—福建

纪招治,1933年出生,女,汉族,福建漳州人,国家级非物质文化遗产代表性项目歌仔戏代表性传承人。歌仔戏源于闽南民间的曲艺说唱锦歌(歌仔),至清光绪年间,漳州、厦门两地已有曲调、乐器、演唱形式完备的“歌仔馆”。20世纪初,台湾艺人创造出【七字调】,后形成以【七字调】和【哭调】为主的歌仔戏,并传入闽南,故歌仔戏早年又称“台湾歌仔戏”。抗日战争时期,邵江海、林文祥等老艺人创造【杂碎调】,丰富了歌仔戏音乐的声腔体系,【杂碎调】又传播至台湾,促发了歌仔戏的剧种塑形。纪招治12岁学艺,16岁拜邵江海为师。她参演的《三家福》曾在华东戏曲观摩会演中获得个人三等奖,并由上海唱片出版社录音出版。她参演的《加令记》被选为福建省国庆献礼剧目。

扫描上方二维码观看视频

徐竹初—漳州木偶头雕刻—福建

徐竹初,1938年出生,男,汉族,福建漳州人,国家级非物质文化遗产代表性项目漳州木偶头雕刻代表性传承人。漳州木偶头雕刻是木偶戏道具制作中的一门特殊技艺,主要分布在福建省漳州市、厦门市、泉州市及周边地区。漳州木偶的整体造型非常注重人物性格特征的刻画,夸张的造型、丰富的表情、类型化的处理方式是漳州木偶头雕刻的普遍特征。徐竹初继承了祖传的雕刻手法,并创新发展,形成自己独特的风格。他设计的戏曲人物造型达600多种,生、旦、净、末、丑等各行当齐全,其中既有传统名剧的名角,又有神话传说中的神仙、魔怪等形象,个个脸谱不同,神态各异,生动传神,被誉为“东方艺术珍品”。

扫描上方二维码观看视频

乔玉安—河西宝卷—甘肃

乔玉安,1944年出生,男,汉族,甘肃酒泉人,国家级非物质文化遗产代表性项目河西宝卷代表性传承人,2019年逝世。河西宝卷主要流传于甘肃省河西走廊一带,该地区是我国至今仍有讲唱活动的少数地区之一。宝卷是在唐代敦煌变文、俗讲以及宋代说经的基础上发展而成的民间说唱。宝卷的主要形式是在讲唱过程中韵白结合,有说有唱,其内容寓教于乐,旨在劝人行善尽孝、勤劳节俭、诚实做人、温良恭谦等。乔玉安是河西宝卷的第三代传人,代表作品有《金凤卷》《牧牛卷》《黄氏女卷》等。

扫描上方二维码观看视频

马金山—花儿(松鸣岩花儿会)—甘肃

马金山,1946年出生,男,东乡族,甘肃和政人,国家级非物质文化遗产代表性项目花儿(松鸣岩花儿会)代表性传承人,2020年逝世。花儿是广泛流传于甘、青、宁及新疆四省区的回、汉、土、东乡、保安、撒拉、藏、裕固等8个民族中,一律使用当地汉语方言,只能在村寨以外歌唱的山歌品种,通称“野曲”,又称“少年”。其传唱分日常生产生活与“花儿会”两种主要场合。松鸣岩位于临夏州和政县城南,是甘肃省著名的三大花儿会场之一。松鸣岩花儿会于每年农历四月二十六至二十九举行。马金山曾师承“花儿王”王绍明学习花儿演唱,被授予“太子山脚下的金唢呐”和“东乡族的二胡王”称号,曾获得第二届中华非物质文化遗产传承人薪传奖。

扫描上方二维码观看视频

华尔贡—藏族民歌(甘南藏族民歌)—甘肃

华尔贡,1949年出生,男,藏族,甘肃甘南人,国家级非物质文化遗产代表性项目藏族民歌(甘南藏族民歌)代表性传承人。藏族民歌可分为山歌(牧歌)、劳动歌、爱情歌、风俗歌、诵经调等类型。甘南藏族民歌是流行于甘肃省甘南藏族自治州的一种歌唱形式,其歌词和乐曲不通过书面传承,而由艺人口传心授,曲调变化很少,演唱时不用器乐伴奏。甘南藏族民歌集中反映了当地人的生活习俗、原始宗教信仰和审美观念,是民俗学、社会学、民族学、音乐学等方面研究的重要参考材料。华尔贡收集、整理了多首当地民歌,成为一名“阿里”琴弹唱艺术的传承者。他致力于藏族民歌的传承教学,培养出许多优秀的弹唱人才,一定程度上推动甘南藏族民歌弹唱艺术的发展与传播。

扫描上方二维码观看视频

代三海—鼓舞(武山旋鼓舞)—甘肃

代三海,1956年出生,男,汉族,甘肃武山人,国家级非物质文化遗产代表性项目鼓舞(武山旋鼓舞)代表性传承人。武山旋鼓舞是一种古老的民间舞蹈,又称羊皮鼓舞,舞蹈表演套路与早期的行军布阵相关,一个套路就是一个阵势,各个套路的鼓点、节拍和步伐不同,有“狮子滚绣球”“十字垫梅花”“二龙戏珠”“观音过桥”等多个阵势,表演少则十几人,多则上百人或上千人,以男性青壮年为主。舞蹈动作粗犷豪放,剽悍威武。代三海是鼓舞的“鼓头”,一边敲锣一边负责指挥队形变化。1973年代三海跟随父亲代吉成开始学习武山旋鼓舞技艺,经过不断的勤学苦练,于1980年掌握了武山旋鼓舞的各种套路技艺与表演要领。代三海是当地影响力较大的旋鼓师傅,在表演的同时不断地培养下一代的传承人。

扫描上方二维码观看视频

希热布—藏族唐卡(甘南藏族唐卡)—甘肃

希热布,1961年出生,男,藏族,青海果洛人,国家级非物质文化遗产代表性项目藏族唐卡(甘南藏族唐卡)代表性传承人。唐卡是一种富有藏族文化特色的绘画艺术形式,内容涉及藏族的历史、文化和社会生活等诸多领域,被誉为藏族的“百科全书”。甘南藏族唐卡的历史可追溯到吐蕃王朝早期,公元7世纪,吐蕃王朝修建布达拉宫等大型宫殿,促进了藏族绘画艺术的发展。甘南藏族唐卡画幅大小不一,绘画颜料多为矿物质和金银等。希热布从小痴迷于绘画,青年时在藏传佛教格鲁派六大寺院之一拉卜楞寺学习绘画,而后又跟随西藏唐卡大师安多强巴学习唐卡画法,熟练掌握了唐卡绘画曼唐、钦则、噶玛噶赤三大流派的绘画技艺。

扫描上方二维码观看视频

陈永清—元宵节(永昌县卍字灯俗)—甘肃

陈永清,1958年出生,男,汉族,甘肃金昌人,国家级非物质文化遗产代表性项目元宵节(永昌县卍字灯俗)代表性传承人。元宵节又称“上元节”“元夕节”“灯节”,是中国的传统节日,普遍流行于全国各地。在中国,农历正月是元月,古代称夜为“宵”,所以一年中第一个月圆之夜正月十五名为“元宵节”。我国自汉代开始即在元宵燃灯,由此逐渐发展成为一种风俗。永昌县卍字灯俗主要流传于甘肃省永昌县红山窑乡毛卜喇村,据《永昌县志》记载,明代洪武三年(1370),毛卜喇村人将卍字灯从京城引入甘肃永昌。陈永清20岁起在父亲陈泽沂的指导下学习永昌县卍字灯俗技艺,逐渐掌握了布阵、扎灯、绘画、剪纸、唱小曲、乐器和传统仪式展示等多种技能。

扫描上方二维码观看视频

文琰森—狮舞(松岗七星狮舞)—广东

文琰森,1941年出生,男,广东深圳人,国家级非物质文化遗产代表性项目狮舞(松岗七星狮舞)代表性传承人。松岗七星狮舞是分布于深圳市宝安区松岗街道及相邻地区的一种传统舞蹈,起源自清末民初当地民众在文氏宗祠前为纪念南宋著名爱国将领文天祥而举行的狮舞表演,至今已有百余年历史。它与其他狮舞表演的主要区别在于伴奏的锣鼓乐节奏为“七拍半”,且有逗蛇、蜈蚣阵、螃蟹阵、鲤鱼青、砂煲阵、椰子青等技艺玩法。七星狮以狮头颜色区分为文狮和武狮,同时也代表着三国时期不同人物。文琰森,艺名文琰,9岁拜“七星狮”传人焦贤为师,学习七星狮舞。1968年赴香港工作,其间带徒教授狮舞。他成立的“山门文琰醒狮训练社”成为深圳及香港有名的狮舞门派。2006年以来,在松岗不断招收新学员传授七星狮艺,积极参加各项醒狮活动和表演。

扫描上方二维码观看视频

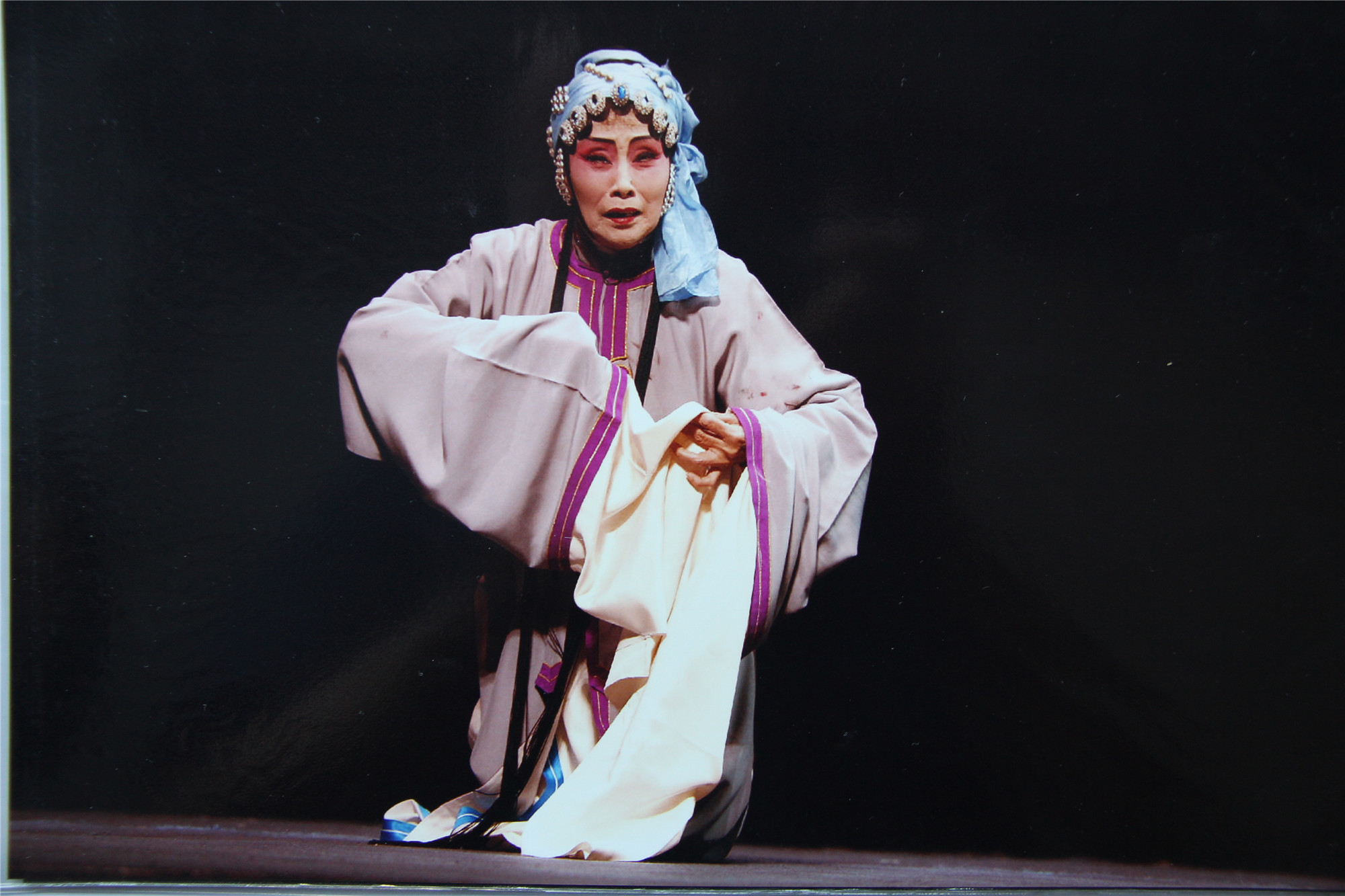

姚璇秋—潮剧—广东

姚璇秋,1935年出生,女,汉族,广东汕头人,国家级非物质文化遗产代表性项目潮剧代表性传承人。潮剧又名潮州戏、潮音戏,是用潮州方言演唱的一个古老的地方戏曲剧种。它是宋元南戏的一个分支,距今已有430多年的历史,主要分布于我国粤东、闽南、台湾、香港等地区和东南亚等地。潮剧传统剧目分宋元南戏和明清传奇、文明戏和新编历史剧两大类,有剧目2000多个。从表演上来看,潮剧的脚色行当中以生、旦、丑最具地方特色,音乐属曲牌联套体,唱南北曲,声腔曲调优美,善于抒情。姚璇秋主工旦行,曾师从杨其国、陆金龙、黄蜜等潮剧名艺人,是国家一级演员,其唱工功底深厚、优美流畅,表演严谨典雅、抒情缠绵。在60多年的演艺生涯中,姚璇秋塑造了各具特色的古代、当代女性形象,在海内外潮剧流布区拥有很高的声誉。

扫描上方二维码观看视频

陈永才—剪纸(广东剪纸)—广东

陈永才,1943年出生,男,汉族,广东南海人,国家级非物质文化遗产代表性项目剪纸(广东剪纸)代表性传承人。广东剪纸主要由流传于佛山地区的佛山剪纸、流行于潮汕地区的潮阳剪纸和流传于潮州地区的潮州剪纸构成。佛山剪纸源自中原,随着佛山当地民俗风情及手工业、商业而发展起来,分为纯色剪纸、衬料剪纸、写料剪纸、铜凿剪纸四大类。陈永才青年时进入佛山民间艺术研究社学习剪纸,师从剪纸艺人梁朗生,全面掌握佛山剪纸制作的各个环节,他的剪纸作品线条纤细流畅、玲珑剔透、题材广泛、形式新颖,以多变的表现手法令剪纸作品富有生命力,代表作品有《三八潜水队》《百花齐放》《鹤日图》《果实累累》《万象春》等。

扫描上方二维码观看视频

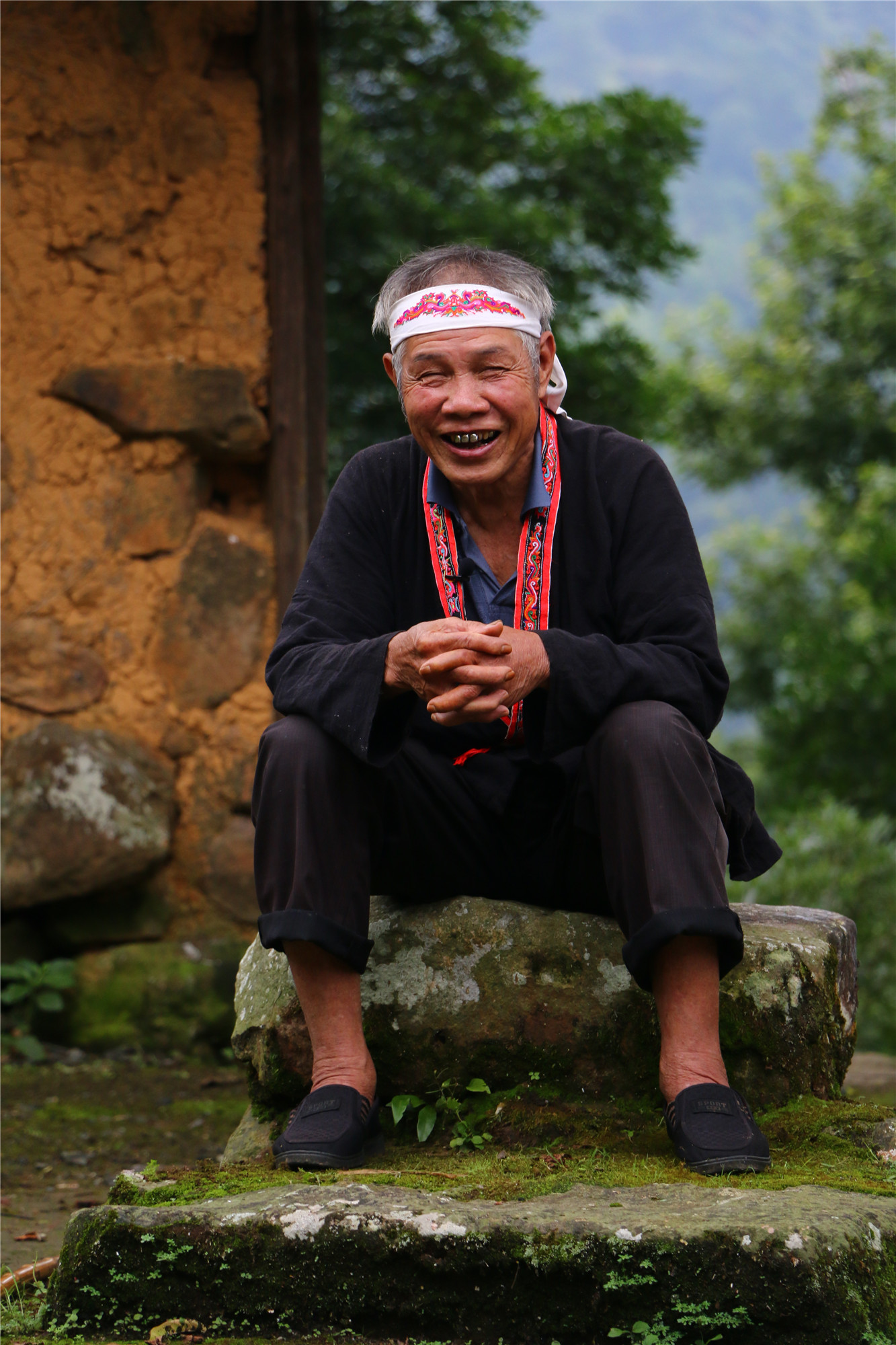

盘振松—瑶族长鼓舞(黄泥鼓舞)—广西

盘振松,1944年出生,男,瑶族,广西金秀人,国家级非物质文化遗产代表性项目瑶族长鼓舞(黄泥鼓舞)代表性传承人。黄泥鼓舞主要分布在广西来宾市金秀瑶族自治县的六巷乡、罗香乡的“坳瑶”聚居地区,是一种很有地域特色的瑶族长鼓舞。跳黄泥鼓舞是坳瑶祭祀盘王活动中一项重要的内容,多在秋收后进行。跳黄泥鼓舞时要用黄泥浆涂在鼓皮上调音,黄泥鼓也因此而得名。在跳黄泥鼓舞的过程中,还有唱盘王歌的内容,由一歌师带领身着节日盛装的少女,在吹奏木叶的几个妇女的陪伴下,边唱边绕着舞队缓步而行。盘振松是远近闻名的“师公”,他掌握了黄泥鼓的制作、调音,黄泥鼓舞的舞蹈动作以及跳盘王等各类仪式的流程,是当地黄泥鼓队的灵魂人物。

扫描上方二维码观看视频

王如海—冀中笙管乐(子位吹歌)—河北

王如海,1946年出生,男,汉族,河北定州人,国家级非物质文化遗产代表性项目冀中笙管乐(子位吹歌)代表性传承人。冀中笙管乐是冀中平原特有的鼓吹乐品种。吹歌是河北省民间的器乐形式之一,它是打和吹的结合,系从古代鼓吹乐和清代铙歌乐发展而来。保定市定州子位镇的吹歌会是这一器乐演奏形式的突出代表,至今已有200多年的历史。子位吹歌通过吹歌会代代传承,培养出一大批优秀的器乐演奏人才。王如海出生在吹歌世家,不仅技艺精湛,而且致力于子位吹歌教学30余年。记录团队利用吹歌手春节团聚的机会,在一个月的时间里,拍摄收集了大量音视频资料及珍贵照片。

扫描上方二维码观看视频

秦梦雨—秧歌(昌黎地秧歌)—河北

秦梦雨,1938年出生,男,汉族,河北昌黎人,国家级非物质文化遗产代表性项目秧歌(昌黎地秧歌)代表性传承人。昌黎地秧歌是河北省最具有代表性的三大民间舞种之一,产生于元代,流传至今。昌黎地秧歌极具农耕生活情趣与舞蹈风格的鲜明个性,分为排街秧歌和场子秧歌。秦梦雨自幼跟随太爷秦来扭秧歌,12岁正式开始学习丑角,并逐步形成了自己的表演风格和流派,亮相幽默、诙谐、自然,毬帽、手帕、扇子三种道具运用自如。1994年,他随昌黎地秧歌表演团参加沈阳国际秧歌节,获得最高奖“金玫瑰奖”。同年,他和昌黎秧歌队参加全国中老年健身舞蹈比赛,获得最高奖“兰花奖”。

扫描上方二维码观看视频

武新全—井陉拉花—河北

武新全,1941年出生,男,汉族,河北井陉人,国家级非物质文化遗产代表性项目井陉拉花代表性传承人。井陉拉花最早源于民间的节日、庙会、庆典及拜神时的街头广场花会。传统井陉拉花有其显著的艺术特色,以“拧肩”“翻腕”“扭臂”“吸腿”“撇脚”等动作为主要舞蹈语汇,形成刚柔相济、粗犷含蓄的独特艺术风格。井陉拉花的音乐为独立乐种,既有河北吹歌的韵味,又有寺庙音乐、宫廷音乐的色彩,与拉花舞蹈的深沉、含蓄、刚健、豪迈风格交相辉映,乐舞融合,浑然一体。武新全出生在一个拉花世家,祖父武庭是著名拉花艺人。他从八九岁开始向父亲武连喜学习拉花,掌握了拉花中各类角色的表演技法。作为一个民间艺人,他将理论与实践相结合,对拉花的传承与发展做出了重要贡献。

扫描上方二维码观看视频

吴连枝—沧州武术(孟村八极拳)—河北

吴连枝,1947年出生,男,回族,河北孟村人,国家级非物质文化遗产代表性项目沧州武术(孟村八极拳)代表性传承人。八极拳全称“开门八极拳”,流行于河北省孟村回族自治县孟村镇,已有300年的历史。八极拳以六大开、八大招为技术核心,套路多变。器械以陆合大枪、对扎大陆合为主。特点为动作简洁、长短相兼、发劲迅猛、肘法叠用、下盘稳固。吴连枝出身于武术世家,年幼时便先后跟随祖父吴会清、父亲吴秀峰学习八极拳。吴连枝从18岁即开始收徒传艺,他的徒弟多次在全国比赛中摘金夺银。1985年,孟村成立开门八极拳研究会,吴连枝被推选为会长。此后开始积极在国内外传播八极拳,并深入参与到八极拳的教学、研究和普及活动中。

扫描上方二维码观看视频

王习三—衡水内画—河北

王习三,1938年出生,男,汉族,河北阜城人,国家级非物质文化遗产代表性项目衡水内画代表性传承人。衡水内画是一种鼻烟壶内壁绘画技艺,画师从内径甚至不足1厘米的壶口伸入画笔,在瓶壁上绘就大千世界。王习三是京派内画老艺人叶仲三之子叶晓峰、叶奉祺的第一位外姓弟子。在熟练掌握“叶派”内画技法后,王习三把国画的皱、擦、染、点、勾、撕等技法引入内画,又将国画艺术中的工笔“撕毛法”引入鼻烟壶。其自创的金属杆勾毛笔,笔杆直弯,随创作需要任意改变,成为衡水内画的特征性工具。自1968年以来,他陆续培养出众多内画新秀,为“冀派”内画烟壶艺术的创始人。1981年,王习三摸索并掌握了油彩内画技法,打破了传统单一水彩作画的局限。

扫描上方二维码观看视频

张冬阁—剪纸(丰宁满族剪纸)—河北

张冬阁,1945年出生,男,满族,河北丰宁人,国家级非物质文化遗产代表性项目剪纸(丰宁满族剪纸)代表性传承人。丰宁满族剪纸始于清代康熙年间,至乾隆年间形成了地域与民族特色,清末民初进入鼎盛时期,1949年后又进一步发展,更贴近现实生产与生活。丰宁满族剪纸以阳刻为主,阴刻为辅,批毛纤长,剪工精细。张冬阁受家庭熏陶,5岁开始帮母亲、姐姐钉剪纸、熏样,7岁点染剪纸、剪窗花。1974年开始系统研究民间剪纸,并开始剪纸创作。他的剪纸涉及面广泛,以满族风土人情为主要内容,遵循丰宁剪纸的传统风格,剪枝细腻,生活气息浓郁。代表作品有《戏曲人物集锦》《百福图》《满乡情思》等。

扫描上方二维码观看视频

- 上一篇: 康平乡村地名轶事:三台子村

- 下一篇: 康平县图书馆入馆须知