【特色文化】民国档案中的康平之教育篇——乱世亦有读书声<续一>

发布时间:Feb 10, 2023 | 作者:

为深入挖掘地方文化特色,进一步打造康平特色文化品牌,即日起康平县文化馆公众号特推出“特色文化”版块。 此版块将宣传具有特色的地域文化,带大家领略康平特色的风土人情。同时,如果您身边有康平独具特色的文化信息,也欢迎广大群众踊跃投稿分享。 邮箱:kpxwhg2020@163.com

依然重要的私塾教育 作者:郑直 《礼记·学记》记载:“古之教育,家有塾,党有庠,术有序,国有学。”可以说,私塾最早起源于春秋时代,孔子在山东曲阜兴办的私学是早期的成功的私塾教育模式。私塾虽然历史悠久,但“私塾”一词是近代才出现的,是相对于官府办的官学而言。私塾在中国两千多年的教育体系中占有几近主流的地位。 从主办者角度来看,私塾可以分为四种类型,即家塾、村塾、义塾、门馆。 一、家塾(专馆)。一般指富贵人家在自己家里开办的私塾,要“延请施教”。家塾老师在主人家中,主人负责老师的饮食和住宿,方便教学。家塾的老师,被称为“西席”,主人被称为“东家”。清人梁章钜《称谓录》里有这样的记载:“汉明帝尊桓荣以师礼,上幸太常府,令荣坐,东面,设几。故师曰西席。” 家塾老师地位是比较高的,若说某个秀才曾做过某豪门贵族的“西席”,就像是镀了一层金。 二、村塾。一般是一个村子或一个大家族共同出资出力,请一个塾师来教子弟读书。村塾多设在祠堂、庙宇,也有租房子的。过去一个大家族聚居在一个村子的很多,因此,村塾又被称为“族塾”。村塾先生一般由村内主事的人出面,聘请一位秀才或儒童来教学,村塾老师,村中是不负责他的饮食和住宿的。 《红楼梦》中,贾宝玉等人上学的地方就是族塾,教书先生是族中的长辈贾代儒,学生大多是贾氏一族的子弟。贾氏族塾的教学质量好,秦可卿的弟弟秦钟,便来贾氏族塾中“蹭”学。 三、义塾(散馆),又被称为“义学”,一般是由地方官民义捐创办,始于名相范仲淹,招生对象大多数是寒门子弟,农闲时开课,有公益性质。中国最出名的义塾,莫过于清朝末年,聊城冠县的武训通过行乞方式创办的崇贤义塾。 武训是山东堂邑人。“乞者也,初无名,以其第曰武七”,《清史稿·武训传》记载: (武训)尽出所积田以资塾。塾为二级,曰蒙学,曰经学。开塾日,七先拜塾师,次遍拜诸生,具盛馔(zhuàn)飨(xiǎng)师,七屏立门外,俟宴罢,啜(chuò)其馀。 武训因为开办义塾,成为中国历史上唯一一个以乞丐身份被载入正史的人。 四、门馆,相当于私人学校,老师自己开办,自己招生。若有学生入馆,要拜师,签订“关书”,约定学费等具体问题。门馆的模式中,有商业气息,常被古代那些士大夫鄙视。 清朝郑板桥在《潍县署中与舍弟第五书》中就曾写道: “门馆才情,游客伎俩,只合剪树枝、造亭榭、辨古玩、斗茗茶,为扫除小吏作头目而已,何足数哉!”

按照教育程度,私塾通常又分为蒙馆和经馆两种。蒙馆字如其名,以启蒙为主,基本上都是儿童,主要目的是为了让人认字,其次才是一些基础知识。主要课程是《三字经》《百家姓》《千字文》《千家诗》《庄农杂字》等等一些浅显适用的课目。经馆的学生大都是富家子弟,启蒙教育之后,开始学习《四书》《五经》《古文观止》和古诗文等课程,以朝廷提出的“养成贤才,供朝廷之用”为教育目的,以《训饬士子文》中要求的“隆重师儒,敦孝悌以事亲,秉忠贞以立志”为道德规范。

晚清到民国期间,一般康平读书人的启蒙都在私塾。康平建县后,大多数塾师是关内来的“老先生”,几乎没有名家,所以能够中试的学生很少。晚清时康平有八个秀才最为著名:郑世兰、李绍纲、左义智、张树勋、修云翰、高明文、徐芝振、郑宗侨,他们成了康平读书人中的佼佼者。

清末新学兴起,新办的初等和高等小学堂逐年增多,却不足以满足儿童入学的需要,康平仍有大量私塾存在。此时私塾的教学内容和教学方法等做了一些变动,出现了不少的改良私塾。

民国之初,康平曾经奉令多次禁办、取缔旧式私塾。民间的实际需要却使“取缔”难以实现。私塾有它自身的优点,人们也习惯孩子的启蒙在私塾,虽然国民学校发展很快,私塾在康平基础教育中的重要地位仍未动摇。民国十一年(1922年)九月,康平县劝学所所长习文华在其所拟的《拟造整顿私塾以期教育普及案》(辽宁省档案馆存JC107-01-000474-000004号)中有这样的描述:

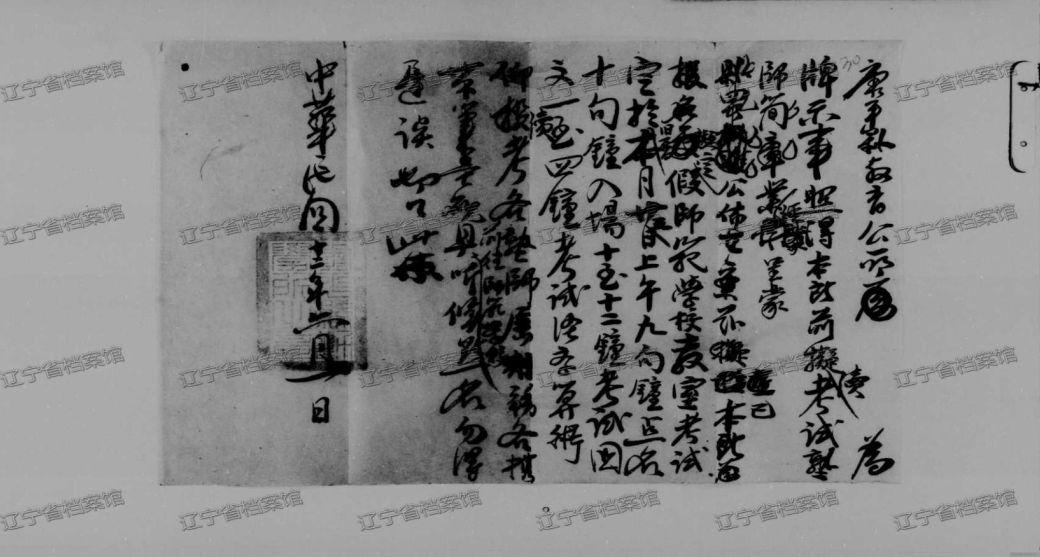

处今智力争存,时代教育待兴,刻不容缓,若纯以官款设办,多数之学校不但力有未逮,且其招生设备,动需时日,如在穷乡僻壤,尤感困难。前数年间各地以私塾教法太旧,群谋取缔,以致多数儿童就学无地,良可浩叹。 私塾因其规模小而更具有灵活方便的特点,况且在私塾就读,是旧有传统。民国初年(1912年),私塾依然兴盛。习文华的《康平县学务兴革意见书》中写道:“查全县公私立国民学校百余处,私塾亦不下三百处”(辽宁省档案馆存JC107-01-000474-000004号)。私塾是国民学校的三倍,可见私塾在当时的普及程度。 为了提倡新学,去除私塾的陈腐,康平在民国初期也曾整顿私塾,对塾师进行考试,没有通过考试的就不能再任塾师,可惜效果并不理想。一些塾师不愿意参加考试,部分塾师没有通过考试,没拿到塾师资格证件的人依然在教他们的学生,甚至个别塾师诋毁新式教育。警察来了,他们就散了,警察走了,他们照旧。当然,这里面有的是塾师个人意愿,有的是东家的想法。 康平县教育公所为公布续考塾师考试时间地点请续考各塾师届期务必各自携带笔墨砚具前往康平县立师范学校听候点名勿得迟误事的牌示 教育行政部门和警察不可能天天陪他们玩“躲猫猫”的游戏。这种情况对发展新式学校教育不利。民国十一年(1922年),康平县劝学所拟定了整顿私塾的办法,就是前文提到的《拟造整顿私塾以期教育普及案》。在这个方案中,康平县劝学所提出有条件地允许私塾的存在,对私塾进行必要的管理以及对塾师进行考核的具体办法。大致内容是: 首先,塾师必须通过考试,由劝学所甄别合格,给予塾师许可证,才核准设立私塾。 其次,凡是没有成立学校的村屯,或者学校所在地五里以外的地方,可以设立私塾。殷实人家可以设立专馆,条件是学生幼小或者学生已过初小年龄,而且不许招收别人家的孩子。 成立私塾的,如果不符合以上两条要求,除了勒令解散外,公安局会将该私塾的倡办人和塾师以藐视法令论,处以罚金。 再者,私塾必须在成立后一个月内呈报劝学所,以便查视指导改良事宜。 另外,为培训塾师,康平县劝学所设办一个塾师传习所,招集塾师学习简单算术、艺术等课程及最新教学方法。考试成绩优良的发给国民私立教育许可证,得到证件的塾师,可以开馆从事教学,县里统一举行塾师考试时免试。 凡塾师成立私塾不上报也不参加学习的,劝学所将缴销其塾师许可证或处以一定数额的罚金。所得罚金,用来奖励成绩优异的塾师。 1923年(民国十二年)6月4日,县教育公所(1923年康平县劝学所改称康平县教育公所——作者注)在康平县师范讲习所举行了全县范围的塾师考试。考试科目为经学、国文和算术。参加考试的有七十七人。这七十七人中,考试及格的有五十四人,其中甲等八人,成绩在八十分以上;乙等二十七人,成绩在七十分以上;丙等十九人,成绩在六十分以上。其余二十三人为丁等,考试不合格。不合格的二十三人中,有二十人设馆教学,有三人没有设馆。 当时全县有私塾三百余处,参加考试的人数不足总数的三分之一。这次考试之后,县教育公所准备再举行一次续考。续考的布告发给各区公所,再转交村正,迅速按馆张贴。续考时间定在7月8日,考试地点还在师范讲习所,考试科目与上次同为经学、国文和算术三门。此次续考共有八十人参加,合格的有四十人,其中甲等五人,乙等九人,丙等二十六人。不合格的丁等四十人。 这两次考试共有九十四人合格。场面相当隆重,评判相当公平。县知事吴寿篯(jiǎn)、县视学戴联荫及师范讲习所校长刘拱垣、学监刘鸿宾等人一起到场监考。县公款处主任郑世兰和劝学员丛泽普当场阅卷,当场公布成绩。合格的发给塾师证,允许继续从教。不合格的塾师,解散其私塾,令其从事其他行业。 康平塾师考试场规

此后数年,康平县教育行政部门一直对私塾进行严格管理。私塾不断改良,以适应生存和当局的需要。1924年(民国十三年),县教育公所曾令“私塾优者”改为村立小学,其余私塾改称私立小学。此令执行得并不彻底。1927年(民国十六年)康平县教育公所所长杨森林再次大力整顿私塾,对教学内容和教育方法陈腐不堪的,予以解散,教学合法的给予适当补助,优秀私塾改为私立小学。1929年(民国十八年),康平县教育局(1929年康平县教育公所改称康平县教育局——作者注)下令,私塾课程禁止再讲四书五经,要积极注重中小学生的全面发展。

康平地处偏远,财力匮乏,考虑到教育的发展和儿童就学,私塾有它存在的必要性和合理性。1932年(民国二十一年),康平县第六区广宁宝学校学董虞焕台给教育局打了个报告,意思是,一来,今年上级没给我们学校派教员,二来学生人数还确定不下来。临近开学了,我们想出了一个解决办法。暂时聘请刘德夫当教员,如果学生人数多就成立村立学校,如果学生人数少,就办个私塾,免得浪费了学款。康平县教育局一看,行啊,这办法不错。学生人数超过三十,准予设为村立学校,不够三十人就办私塾,私塾所有学科及教法必须和学校类似。

广宁宝学校的权宜之策为这类情况提供了范例,之后很多村屯都依此例办理了。

康平县知事吴寿篯签发的塾师证书式样

1938年(民国二十七年),伪满实行新学制,在初等小学(即国民学校)外,将私塾改为“国民学舍”或“国民义塾”,学制三年。到1939年(民国二十八年),康平有“国民学舍”六处,学生二百二十二名,教师六名。

解放后,康平县人民政府彻底改造旧教育,私塾这一旧学形式才退出了历史舞台。

- 上一篇: 【原创赏析】文学作品鉴赏(三)

- 下一篇: 康平县2023年春节联欢晚会精彩回顾(三)