【特色文化】民国档案中的康平之教育篇——乱世亦有读书声<续九>

发布时间:2023-4-21 | 作者:康平县文化馆

为深入挖掘地方文化特色,进一步打造康平特色文化品牌,即日起康平县文化馆公众号特推出“特色文化”版块。 此版块将宣传具有特色的地域文化,带大家领略康平特色的风土人情。同时,如果您身边有康平独具特色的文化信息,也欢迎广大群众踊跃投稿分享。邮箱:kpxwhg2020@163.com

1929年(民国十八年)10月8日。

天,瓦蓝瓦蓝的,庄稼活儿就像天上的云,一朵朵一堆堆地在那明摆着。康平县第四区村民赵裕宽带着两个儿子在地里忙活着。眼见有的人家地都收拾得差不多了,自己家的还有好多活计。一个儿子腿脚不利索,舍不得让他多干啥,另一个儿子赵石珍今年才开始帮家里秋收,不念书就不念书了,反正已经读了几年初小,也算家里的文化人了,念书又不能当饭吃,十几岁的半大小子,该顶点事儿帮帮家里了,过几年再娶个媳妇,挺好。

区立第一初级小学教员马文林和往常一样,到教室先点点名:“……赵石珍!”没动静,“赵石珍!”还是没动静。他也没有请假呀! 马老师有些纳闷。

一连几天,赵石珍都没来。马老师着急了,是帮家里秋收呢?还是病了?不会是悄悄退学了吧?这一天晚上马老师打发校役:“上他家瞅瞅去。”校役到了赵家,发现赵石珍就在家里好好地待着呢。校役坐在炕沿上,有一搭没一搭地和赵裕宽闲唠几句,劝了劝赵裕宽,又劝了劝赵石珍,让石珍第二天上学。爷俩答应得挺好。第二天,赵石珍没来。校役很负责,又去家里催了催。赵石珍还是没有来。校役往返了几趟,渐渐失去了耐心。赶巧不巧的,这两天赵石珍又长了疮。赵裕宽有些嫌校役多管闲事,校役再来的时候,两个人你一句我一句,话越来越难听了。

校役气得不轻,回来和马老师说了。

赵石珍无故退学,马老师又气又急,没办法,10月19日,马文林便给教育局长杨森林写了报告:学生赵石珍,已经入校七个学期,既非愚昧残疾,又非家贫,无故退学。

杨局长是个认真而果断的人,对教育事业的热忱有目共睹。第二天,局长就把事情上报给县政府:按照新颁的规定,赵石珍没有完成义务教育,无故退学,入校七个学期,每学期六个月,一共是四十二个月,每个月罚款现大洋一元,一共是四十二元,理应追缴。

康平县政府的批复很快就下来了,照章罚办。

按照县政府的批复,第四区公安分局要求赵家如数交纳罚款,并把赵裕宽羁押起来。

事儿闹大了,连县长都知道了,这下赵家是真急了。赵裕宽在里面反复解释、说明、保证:家里的两个儿子,一个儿子腿有残疾,不方便上学。赵石珍长了疮,等他病好,一定再行入校念书,决不违抗。而且家里是真穷,缴不起这四十二元。按他说的,工作人员写好了字据,赵裕宽按了手印。

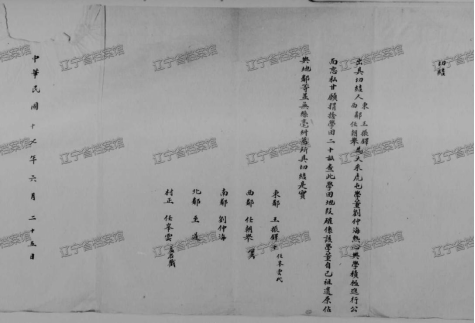

赵裕宽给康平县政府的保证和教育委员张鹏万的情况说明

教育局派了教育委员张鹏万再去调查,看看赵裕宽说的是不是真事。这事儿查起来并不难,张鹏万很快把情况摸得一清二楚,向杨森林局长做了汇报:赵石珍开始时确实是无故旷课,后来也确实长了疮,他家里也真是挺穷的。

杨局长把情况向县政府做了详细说明,又说赵裕宽认错态度好,请示县政府能不能把赵裕宽放了。考虑到他家的实际情况,县长文子铎签了指令,放了赵裕宽。赵石珍疮好了之后,接着去学校读书了。

第四区区立第一小学沸沸扬扬的事儿算是告一段落。

为什么一个学生退学会被罚款呢?至于吗?还真至于。1912年(民国元年)民国临时政府颁布的《学校系统令》即《壬子学制》,规定了“初等小学四年,为义务教育”。后来还出现了“逼迫教育”这样严厉的用词。适龄儿童不完成四年的义务教育,就要罚款,追缴学费。

1922年,康平县劝学所制定的《康平县学务兴革意见书》明确规定:“凡各校学生非有特故,不准中途退学,否则按其家境之贫富认真罚缴学费,以示限制。”

为推广义务教育,康平当时成立了很多公办的小学,私塾改成小学的也不在少数,有人称这样的学校为“国民义塾”。我县文化界名人李载阳老先生清晰地记得,康德年间他读书的学校就是“国民义塾”。教过他的老师有郑守文、张树生、任运昌、张魁生和赵玉斌。四年的初小义务教育是不需要交学费的,书本钱自己拿。

不收学费,办学的钱从哪里来?

我国的新教育发轫于清同治初年。1906年(光绪三十二年)《学部奏定劝学所章程》规定,学堂经费由村董就地筹措。随后颁布的《学部札各省提学使分定学区文》明确规定:“教育之兴,贵于普及。而兴办之责,系于地方。东西各国兴学成规,莫不分析学区,俾各地方自筹经费,自行举办。”就地筹款成为清末推广基础教育的基本原则。

教育经费从地方公产或教育旧产中筹出,成为传统社会乡间办学资金的主要支撑。这一形式在民国初年也被沿用了下来,成为教育费用的稳定来源之一。

1912年(民国元年),民国临时政府推行的实施普及教育,经费是重点,也是难点。康平民国时期教育的发展一直受到经费的掣肘。在当时民穷财匮的情况下,如何筹措尽可能多的经费,如何管理有限的经费资源,进行合理地配置与使用,以期最大限度地维持和推广教育事业,康平教育界人士进行了许多有效的尝试和探索。

民国时期,康平县教育经费的来源主要有两个渠道,最主要的渠道是本地筹措,在康平范围内征收捐、税,切实清理和扩充各项学产,加上村会补助、寺庙和个人捐助及学费收入等。另一个是省财政的专项补助,比如1929年(民国十八年)由省拔款,为康平县立女子师范建房两栋二十二间。我们重点说说前一个。

张作霖任奉天督军之后,曾说:“吾此位得自马上,然马上得之,不可马上治之。地方贤俊如不我弃,当不辞卑辞厚币以招之。”他在会见美国著名教育家孟禄时谈到:“凡国家若想富强,哪有不注意教育与实业会能成功的呢?”1916年(民国五年),张作霖在一份教育条陈上批示:“学务为造就人才之所,振兴国家之基,关系最重,而奉天又处特别地位,若不从整顿教育入手,更无以希望。”奉天省政府多次指出,东北地位特殊,南狼北虎,处于日、俄侵略的前沿,对实业和教育必须重视。1916年(民国五年)10月,奉天省议会讨论《整顿学务以储人才建议案》,郑英澜(奉天省议会议员——作者注)提出:“学务为造就人才之所,振兴国家之基,关系最重。而奉天地处特别,若不从整顿入手更无以希望将来。”“欲强国必先使人民皆有普通知识,而求此知识非学校不为功”。可以看出,张作霖虽出身行伍,但他和他领导的奉天省政府对教育极为重视。

奉天省长公署和教育厅三令五申,各地用于教育的经费要占财政总支出的百分之四十以上。1916年(民国五年)10月28日,张作霖训令各道尹重申省令,严责各县知事增加教育经费,要求各县每年的教育经费务占全县岁出总数的百分之四十。此外,为防止挪用、侵占教育经费的情况发生,张作霖派专员赴各县调查教育经费的去向情况。

尽管实际上多未达到这个标准,奉天教育经费当时在全国也是解决最好的省份,官方用于教育的经费,大约农村小学平均每生年费三四元,城市小学每生五六元,高小每生十来元,中学五十元,师范一百元,东北大学经费在全国五十八所大学中占第四位。

一系列的批示、训令,形成了有利于教育经费充盈的形势。康平在奉系军阀张作霖的治下,也是奉天省重视教育的受益者,虽然实际对教育的支出并未达到地方财政总支出的百分之四十,但地方公款也是教育经费最稳定的来源,为教育的发展提供了有力支撑。

1918年,奉天省长公署发给奉天财政厅的训令,重申省令学款实行占地方岁出百分之四十

康平县公署关于学款占地方岁出百分之四十的训令第二八九号

康平县地方财政收入的大宗是亩捐。康平原为蒙古三王旗地,老百姓种地要向蒙古地局交纳地租。蒙旗在康平设双益、庆城、福安、公益、永盛地局,征收地租。每饷(十五亩)交租钱二千三百文,附交小租钱一百文,作为局用盘费。民国初期,所有租银“旗六省四”,一直延续到1938年(民国二十七年)“土地奉上”,蒙旗不再征收地租,一律归省征收亩捐。

康平地方收入,除了亩捐外,还有各种其它税捐。比如1928年(民国十七年),收入车牌捐大洋七万元,商捐十三万元,屠宰捐六千元,肉捐三千元,学田租一千二百元,街基租一千七百元,婚书纲二百元等等。

民国初年,康平财政支出,教育经费占十分之二、三。1929年(民国十八年),全县财政支出计十八万三千三百五十七元,教育费五万八千一百一十二元,占总支出的百分之三十一点六九。1931年(民国二十年)以后,康平财政极为困难,教育经费越来越少了。1934年(民国二十三年),全县财政支出二十万三千八百七十四元,其中教育费二万二千八百六十二元,占总支出的百分之十一点二一;1936年(民国二十五年),全县财政支出十九万四千七百四十一元,教育费二万零六百五十八元,占总支出的百分之十点六一;1938年(民国二十七年),全县财政支出十九万二千五百六十元,教育费一万五千零三十一元,仅占总支出的百分之三点零五。

康平县教育局民国十九年八月起至民国二十年一月底止历任局长所发各校领款凭条张数并款数清折(文字显示:杨局长:民国十九年八月——十月底,领款凭条四十五张,计奉现大洋二万七千二百三十四元;姜代局长:十九年十月——十二月,领款凭条八十七张,大洋七万一千一百六十一元一角一分;费局长:二十年一月,领款凭条:九百七十八张,大洋:七十一万五千二百一十一元八角五分。共有凭条一千一百一十一张,大洋:八十一万三千七百零七元)

地方公款之外,学产收入是教育经费的另一个重要来源。学产收入以学田田租为大宗。康平的学田有清末秀水书院旧产两处,一处在小辛屯,有四十亩,另一处在孙家屯,有八十亩。另外,顺山屯有五十亩,三台子有一百亩,三架窝堡(李家孤店)有一百六十五亩。要说这三架窝堡学田名字,还闹了一回大乌龙。民国十九年(1930年)的时候,康平县政府接到县教育局呈报的学田名册都糊涂了,县里原有的学田统计表里没有李家孤店,这怎么又报出来了?县教育局长赶紧解释:这块地在李家孤店和三架窝堡之间,原来报给收捐处的就是李家孤店,后来清查的时候,发现它离三架窝堡更近,就又报的三架窝堡,今年报的时候照旧报的李家孤店,现在还是改成三架窝堡吧。

学田的现洋收入并不多,有部分租金用粮石折价。民国十三年(1924年)出租的顺山屯和小辛屯两块地,收入小洋四十六元。民国十八年(1929年),出租顺山屯、小辛屯、三台子三块学田,收入一百一十二元。民国二十年(1931年),学田的粮租基本都改为现租了。

民国十六年(1927年)五月至民国十七年(1928年)底,农科职业学校实习地收入大洋九百三十三元八角六分七厘,支出大洋九百五十四元零八分八厘,还亏了大洋二十元零二角二分一厘。

1923年(民国十二年)——1924年(民国十三年),根据上级的要求,康平县进行了一次学田的清理工作,确定了学田的所有权。由私人保管的一律归还公家并设法生利,被私人侵占的一律查明追还,另行招佃。

寺庙和个人对教育的捐助也是教育经费的一个来源。

据辽宁省档案馆藏JC107-01-000642-000001号档案可知,康平县小塔子宝塔寺住持僧绪箴曾于民国十九年(1930年)捐施地亩二十五饷,其中二十三饷给本地士绅拟办的教养工厂(属慈善机构,救助游民,并教授生存技能——作者注),另二饷给教会。康平县教育执行委员会派秘书尹凤仪一同查验测量地亩。

个人捐助的形式多样,有捐地的、捐房屋的、捐款的等等。

康平县第一区大来虎屯学董刘仲海于民国十五年(1926年)创办了大来虎屯学校,教员的薪资除了教育公所付给之外,他还补助三百元。修理校舍、购买学校日常用品等也都是他出资。学生不论贫富,分文不收。在民国十七年(1928年)时,他又捐出位于村东的二十亩地做学田,按当时地价估计,约值小洋一千六百元。

这样的热心人士很多,康平教育事业的发展离不开他们的付出。第一区小赖户屯区立小学校学董张鹏九捐款二千元,资助学校购地建筑校舍数间;第二区腰段屯区立初级小学校学董刘文波,把自己家的地方拔出一段建筑土平正房五间做永久义务校舍;第三区小傅家窝堡赵凌阁把自己家的宅基地一亩五分价值约现洋一百五十多元捐给学校建校舍,并自行立据永归公有;康平县第三区王家窝堡学校学董李树敏捐大洋三千二百元 ;康平县第四区尹胜有为助学把自己家在陶岱屯的房基地典押了小洋一千八百元,李文彩也捐助小洋六百元;第四区小房身村王懋忱捐大洋六万元,村正王凤阁捐大洋二千元 ;康平县立第六小学校学董翟华东捐资一千五百六十元……这样的捐助每区都有,这些热心人士用他们的义举照亮了孩子们的生命,照亮了人间。

学费收入和村会补助也是教育经费的重要部分。

康平县教育公所公函第182号附《康平县县区村立小学校征收学费及村会补助办法》(辽宁省档案馆存JC107-01-000520-000005号)中明确规定,县区立小学校准收学费作为校费,初级生每生每年五至八元,高级生每生每年八至十元。教员的工资由县里统一支付,校役工资、炉火费、伙食费及书籍、校具等由村会补助,其他粉笔、墨水和茶叶、纸张等由校费支出。1926年(民国十五年)2月5日,县立第二小学收取的学费是小洋三百零九元五角。

还有一部分也是学费。享受义务教育免费上学的学生,如果没有完成学业,要补交学费,就像赵石珍那样。这样的事还真挺多,1929年(民国十八年)康平县立师中学校校长费振翮所报追缴退学学生学费就有六百三十元。

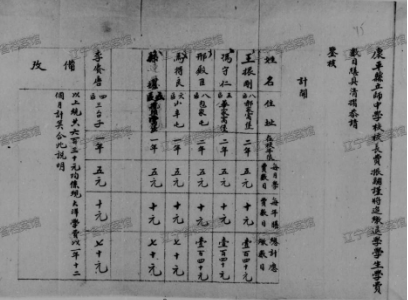

追缴退学学费规程

1929年康平县立师中学校校长费振翮所报追缴退学学生学费情况表

区村立小学校补助等费改由新村全村按地摊泼以昭划一事给康平县政府的呈

- 上一篇: 【原创赏析】文学作品鉴赏(十二)

- 下一篇: 【4·15全民国家安全教育日】国家安全 你我共守